En exclusiva para El Pontón núm. 16, noviembre 1987. Idea y coordinación: Luis Guillermo Porras Llamas.

Al Concurso Nacional de Córdoba de 1959 se presentó una señora americana preparada por el cantaor Antonio el Chaqueta y le dieron mención honorífica (no lo hacía mal). Bien, pues un día iba yo paseando por la Gran Vía madrileña y a mi altura me pita un taxi. Era ella. Me invitó a subir, nos fuimos a un bar y me contó que había roto con el Chaqueta y que desearía que yo le diera clase en ciertos cantes, pues en Córdoba me escuchó y le iba mi aire.

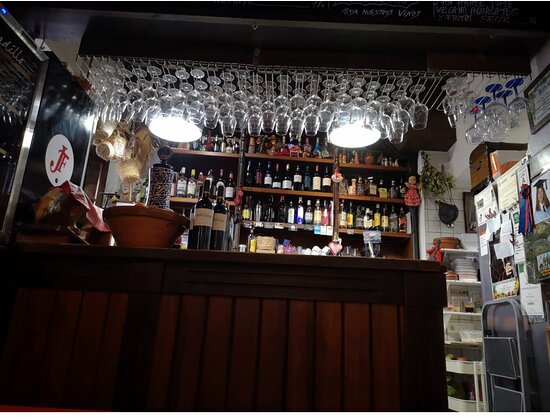

Esta señora se había casado con un señor de Valladolid que conoció en New York, guitarrista, ya mayor, de unos 56 años. Pero por lo que se veía, lo hizo porque quería aprender a cantar y bailar, y así fue. Ella vino a España para perfeccionarse y llevar buena propaganda a su tierra, para así poner una academia. En fin, me arreglé con ella y empezamos bien, dos o tres horas todos los días. Ella compró un piso y unos bajos para estudio. Tenía su tablao y una gran colección de discos, pero como para cantar hay que entonarse con una copita, pues también teníamos una despensa con cositas. Esto era sobre los mediodías; por la mañana tenía ella clase de baile en una academia de la calle Amor de Dios, donde una vez terminada nos íbamos a su casa, siempre con su marido. Pero antes de llegar a casa nos tomábamos unas copitas y ya a los pocos días el marido, a quien no le caía bien el alcohol, nos dejaba solos para esperarnos en casa. Lo que quería ella, aparte de cantar y bailar, era conocer las costumbres de alternar y las formas de los flamencos, pues una de las cosas que le gustaba era que le maldijeran a sus muertos. A mí esto no me ha gustado nunca, pero como cuando estaba a tono me lo decía ella a mí, pues yo le respondía y entonces era cuando estaba en su salsa. La gente se asustaba al vernos, nos llamaban la atención en los bares, en los ascensores, en los taxis… aquello era un infierno. Un día la saqué a rastras de su trenza, porque me iba a echar a pelear con un cliente en una taberna, diciendo que le había metido mano por detrás.

Esta señora tenía 24 años, rubia, un metro ochenta y con una trenza que le llegaba a la cintura; en definitiva, un monumento (no me extraña que le metieran mano). Cuando se le pasaba el efecto de las copas, era extraordinaria y se arrepentía de lo hecho. Un día invité a nuestro amigo Paco Álvarez (con quien me veía de vez en cuando por el viejo Madrid) a comer a casa de mi alumna. Echamos un buen rato y, como buenos pontanos, hicimos un salmorejo (de vez en cuando aún lo recordamos), pero ya la cosa tomó un cariz regular, pues en los medios de reunión artística se hablaba del caso y yo era el perjudicado (en el poco nombre que tenía) y cortamos. Yo a mi casa y ella a la suya. Después y por artistas de los que salían al extranjero, me enteré que tenía un exitazo con su academia en New York. No me extrañó nada, porque aquí ya lo tuvo. Hizo bastantes galas en ciertos puntos de España y en Madrid trabajó en el Price y puso el cartel de no hay billetes.

Aparte del poco o mucho arte que tenía, era el cuerpo con menos ropa que las que se ponen ahora las bañistas. Así cualquiera. Suerte miss Elaine -era su nombre artístico- (nota de El Pontón: se refiere a Elaine Adelaide Dames Martínez, sobre quien puede leerse en el libro de Agustín Gómez LOS CONCURSOS DE CÓRDOBA, 1956-2006, págs. 121 y 122).

Continuará…